Un appel urgent depuis Addis-Abeba en Ethiopie.

Lors de l’Assemblée de l’Union africaine à Addis-Abeba, une demande longtemps réclamée a refait surface : celle des réparations pour les anciennes colonies africaines, victimes de la traite négrière et de l’exploitation coloniale. Dans le cadre de l’initiative « année de la justice pour les Africains et les personnes d’origine africaine », les voix se sont élevées pour réclamer une reconnaissance des souffrances passées. Le président du Ghana, John Mahama, a évoqué les disparités économiques encore présentes : « Les descendants d’Africains réduits en esclavage continuent de faire face à des inégalités sociales ‘.

Les cicatrices d’un passé éprouvant

De 1500 à 1900, des millions d’Africains ont été arrachés à leurs terres et victimes de la traite négrière. Selon l’UNESCO, c’est près de 15 millions de personnes qui ont été déportées, entraînant une perte inestimable de vies et de richesses culturelles. Les conséquences de ce passé atroce se ressentent aujourd’hui encore, avec des prévisions indiquant un déficit de croissance en Afrique de 2,6 trillions de dollars d’ici 2030 si l’on n’agit pas pour remédier aux inégalités héritées.

Le cas du Cameroun

Le Cameroun, ancien territoire colonial partagé entre l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, illustre parfaitement la lutte pour la reconnaissance des injustices passées. Les effets durables de la colonisation, des révoltes réprimées dans le sang et des ressources exploitées, continuent d’imprégner la société camerounaise. Les appels à réparations s’intensifient, soulignant la nécessité d’une reconnaissance officielle des crimes coloniaux et d’un soutien pour les populations touchées. La voix du Cameroun s’ajoute ainsi à celle du continent, rappelant les interconnexions entre les luttes pour la justice.

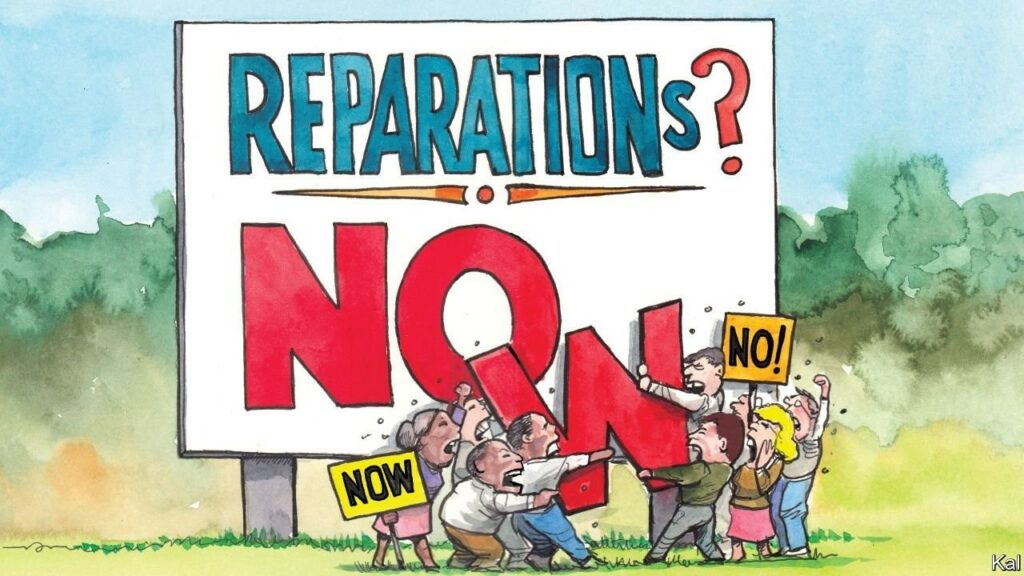

Réparations : Au-delà des finances

La question des réparations se révèle complexe. John Mahama souligne qu’elles doivent englober la restitution, la réhabilitation et l’éducation sur les injustices passées. Cette dimension éthique interroge également la responsabilité des pays : qui doit payer ? Alors que les États européens et nord-américains sont souvent pointés du doigt, d’autres acteurs, comme les pays arabes, sont curieusement absents du débat.

Un consensus historique

Les 55 membres de l’UA ont uni leurs voix pour exiger justice. Cette dynamique marque un tournant dans la diplomatie africaine et appelle à une conscience collective sur cette question cruciale. Le communiqué final stipule clairement : « Il est temps que les nations qui ont profité de l’esclavage rendent des compte« .

Vers une nouvelle ère de justice

Avec une population africaine projetée à 2,5 milliards d’ici 2050, la demande de réparations devient encore plus pressante. Cette assemblée de l’Union africaine pourrait être le point de départ d’un parcours vers la justice sociale et la réconciliation. Ce débat crucial appelle à des actions concrètes pour transformer des promesses en réalités tangibles, tant au niveau national qu’international. En définitive, l’Afrique, et particulièrement le Cameroun, exigent justice, et cette voix unie ne peut être ignorée.

Noël Ndong