Alors que les institutions démocratiques s’effritent, l’Afrique centrale voit émerger une nouvelle forme de citoyenneté active, portée par une jeunesse connectée et une société civile inventive.

Le rapport Afrobaromètre 2025 met en lumière ce paradoxe africain dans une région particulièrement marquée par l’instabilité politique.

Paradoxalement, 72 % des électeurs africains ont participé aux dernières élections nationales, selon l’enquête Afrobaromètre 2025, malgré un climat de défiance envers les institutions et une multiplication des dérives autoritaires. En Afrique centrale, cette situation est encore plus contrastée : les élections continuent, mais le cadre démocratique s’effondre.

Des institutions affaiblies, une méfiance grandissante

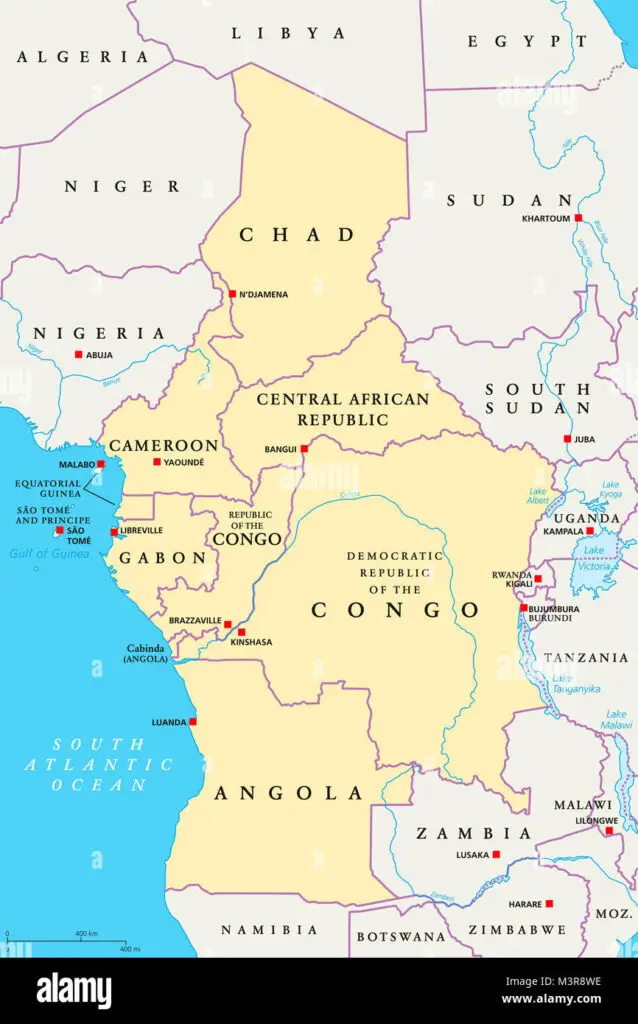

Dans des pays comme le Cameroun, le Congo ou la Guinée équatoriale, la longévité des régimes en place, souvent soutenue par des réformes constitutionnelles controversées, alimente la défiance. Afrobaromètre montre que la confiance envers les partis au pouvoir a chuté de 15 points en moyenne depuis 2011, tandis que celle envers les partis d’opposition a aussi reculé de 7 points.

Au Tchad, les transitions militaires successives et les promesses de retour à l’ordre constitutionnel non tenues illustrent la fragilité des institutions. Résultat : le taux de participation formelle à des partis politiques est en baisse, à l’image du Burkina Faso (hors zone Afrique centrale mais comparable), où cet indicateur a chuté de 45 points en 12 ans.

Une citoyenneté vivante, hors des cadres officiels

Ce déclin institutionnel n’a pas tué l’engagement citoyen. 94 % des Africains, selon le rapport, participent à la vie politique sous d’autres formes. En Afrique centrale, cela se traduit par :

- des mobilisations sur les réseaux sociaux, notamment au Gabon et en RDC, où les mouvements citoyens comme Lucha ou Filimbi défient les pouvoirs en place ;

- des protestations dans l’espace public, parfois violemment réprimées ;

- une montée en puissance des ONG locales, souvent en première ligne pour défendre les droits humains.

« Les citoyens ne croient plus au vote comme levier de changement, mais ils croient encore en leur pouvoir d’agir, note une sociologue de l’Université de Kinshasa ».

Liberté d’expression : une perception qui surprend

Fait surprenant, 69 % des personnes interrogées se disent libres d’exprimer leurs opinions, même dans des pays où les journalistes et militants sont régulièrement muselés. Cette résilience traduit un changement culturel : les citoyens ne passent plus uniquement par les canaux classiques, mais par des espaces alternatifs, informels, souvent numériques ou communautaires.

Un défi pour les partenaires internationaux

Dans une région où l’influence occidentale recule au profit d’acteurs comme la Russie, la Chine ou la Turquie, la transformation des formes de participation politique impose une nouvelle approche de la gouvernance. « Il ne suffit plus d’organiser des élections encadrées. Il faut investir dans l’éducation civique, les médias indépendants, les lieux de débat, insiste un diplomate européen à Libreville ».

Canaliser l’énergie citoyenne, un enjeu central

L’Afrique centrale incarne à elle seule ce paradoxe du continent africain : une démocratie institutionnelle en crise, mais une société en quête de participation, de reconnaissance et de justice. Pour éviter que cette énergie ne se transforme en frustration, voire en violence, les États comme les partenaires internationaux doivent repenser en profondeur leurs méthodes d’appui à la gouvernance.

La démocratie ne se mesure plus uniquement aux urnes, mais aussi dans la rue, sur les réseaux et dans les imaginaires citoyens. L’Afrique centrale, souvent caricaturée pour ses régimes autoritaires, pourrait bien être aussi le théâtre d’une réinvention silencieuse mais puissante de la citoyenneté.