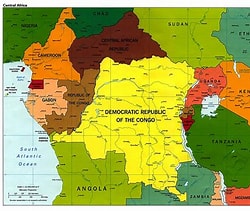

Entre instabilités internes, pressions externes et dynamiques régionales, les scrutins à venir redessinent l’équilibre politique de l’Afrique centrale. À l’horizon 2025, l’Afrique centrale entre dans un cycle électoral stratégique. République démocratique du Congo, Cameroun, Tchad, Gabon, Congo-Brazzaville : cinq pays, cinq trajectoires, un même enjeu – la stabilité politique dans une région charnière du continent. Ce moment électoral se joue autant dans les urnes que dans les coulisses diplomatiques. « Le risque, c’est que les élections deviennent un mécanisme de légitimation sans transformation », analyse un diplomate européen en poste à Libreville. Face à des régimes anciens, souvent militaires ou autoritaires, la communauté internationale cherche à concilier exigences démocratiques et stabilité régionale. Les bailleurs de fonds, quant à eux, adoptent une posture conditionnelle : assistance maintenue, mais en échange de signaux clairs en matière de gouvernance, transparence électorale et respect des droits civiques. Cartographie politique des principales échéances RDC : un après-Tshisekedi sous tension Après les élections générales de décembre 2023, Félix Tshisekedi a entamé son second mandat dans un climat de contestation. Les résultats des législatives et locales, encore partiellement validés, font l’objet de critiques de l’opposition et d’observateurs internationaux. L’UE et les États-Unis ont appelé à plus de transparence et à la réforme de la Commission électorale. Les bailleurs conditionnent une partie de leur aide au respect des engagements démocratiques, notamment en matière de décentralisation. Cameroun : Paul Biya et l’ombre d’une éventuelle succession Le scrutin présidentiel de 2025 pourrait marquer un tournant pour le Cameroun. Paul Biya se présentera à la propre succession, face à une opposition qui peine à s’organiser. L’Union africaine, l’ONU et plusieurs partenaires européens poussent pour une transition apaisée. Les bailleurs, dont la Banque mondiale et le FMI, insistent sur la nécessité d’un apaisement des tensions dans les régions anglophones – ce qui est déjà le cas -conditionnant certaines aides à des avancées en matière de gouvernance. Tchad : des élections sous haute surveillance Après une transition militaire prolongée, le scrutin présidentiel de 2024 a vu Mahamat Idriss Déby s’imposer dans un climat tendu. Les législatives prévues en 2025 sont vues comme un test majeur par les partenaires internationaux. L’UE, qui avait suspendu une partie de son appui budgétaire, attend des garanties de transparence. Les États-Unis, quant à eux, appellent à un renforcement des droits civiques et à la libération des prisonniers politiques. Gabon : une transition militaire à crédibiliser Depuis le renversement d’Ali Bongo en août 2023, les nouvelles autorités gabonaises promettent un retour à l’ordre constitutionnel d’ici fin 2025. La communauté internationale reste prudente. La CEEAC (Communauté économique des États de l’Afrique centrale) et l’Union africaine exigent un calendrier clair, tandis que les bailleurs, dont l’AFD et la BAD, conditionnent leur appui à des progrès concrets dans la réforme électorale. Congo-Brazzaville : stabilité sous contrôle Bien que la présidentielle soit prévue pour 2026, les élections locales de 2025 sont vues comme un baromètre démocratique. Les partenaires extérieurs, notamment la France et la Banque mondiale, pressent le président Denis Sassou Nguesso d’ouvrir l’espace civique et d’encourager le pluralisme. Enjeux géopolitiques La zone concentre des enjeux sécuritaires majeurs : lutte contre les groupes armés à l’Est de la RDC, instabilité post-coup d’État au Gabon et au Tchad, tensions séparatistes au Cameroun. Elle intéresse aussi les grandes puissances. La Chine, présente via ses investissements miniers et infrastructurels, privilégie la continuité des régimes. L’Union européenne et les États-Unis, eux, appuient officiellement les transitions démocratiques, mais avec un pragmatisme croissant. La France, historiquement influente dans la région, opère un repositionnement : « Nous ne sommes plus dans une logique de soutien inconditionnel », confie une source diplomatique à Yaoundé. La Russie, quant à elle, renforce sa présence en Centrafrique et au Soudan, influençant indirectement l’équilibre régional. Des conséquences à double tranchant Les conséquences de ces scrutins dépassent les frontières nationales. Une élection mal conduite peut attiser les conflits internes, pousser à l’exode et fragiliser les économies déjà sous pression. À l’inverse, une transition réussie – même partielle – pourrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique sous-régionale, propice à l’intégration économique et à la coopération sécuritaire. Mais les espoirs sont mesurés. Comme le rappelle une experte de l’International Crisis Group : « Les populations veulent voter, mais elles veulent surtout que cela change quelque chose ». Conclusion : vigilance et engagement différencié Pour les partenaires internationaux, la ligne est étroite : soutenir les processus électoraux sans cautionner les dérives. Face à des régimes souvent fermés mais sensibles à l’image extérieure et à la coopération financière, l’enjeu est d’accompagner sans imposer, d’influencer sans rompre. L’Afrique centrale joue une partie serrée. Le verdict des urnes comptera – mais la crédibilité de l’ensemble du processus, elle, pèsera bien au-delà des résultats. Noël Ndong