Cameroun/L’influenceuse Hadja Hawa dans l’œil du cyclone : la parole numérique sous surveillance

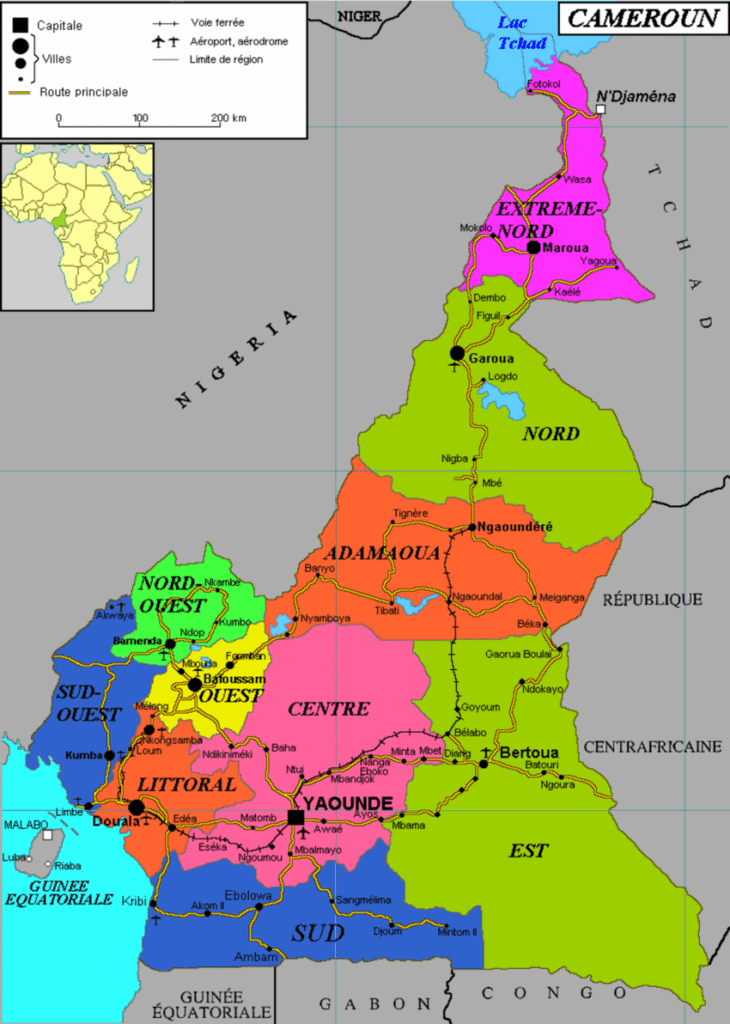

Une nouvelle figure du cyberactiviste camerounais frappé d’une interdiction de sortie du territoire et activement recherché. Hadja Hawa, influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux, critique virulente du régime, est frappée d’une interdiction de sortie du territoire (IST) et activement recherchée par les autorités. Une affaire qui révèle les tensions croissantes entre pouvoir politique et expression numérique à l’approche de la présidentielle.Un Message Radio Porté daté du 23 juillet et signé par le Lieutenant-Colonel Dieudonné Bialo, haut responsable de la gendarmerie, en atteste officiellement. Des accusations lourdes : « appels à l’insurrection » Selon les termes du document en circulation, Hadja Hawa, également identifiée comme Hadja Haoua Aboubakar, serait soupçonnée de multiples appels à l’insurrection. Le ministère de la Défense aurait lancé des opérations de localisation dans plusieurs villes du pays, dont Yaoundé, Douala et Maroua. Aucun détail judiciaire n’a pour l’instant été officiellement communiqué. L’influenceuse s’était récemment illustrée par des vidéos dénonçant avec virulence le pouvoir en place. Des propos critiques vis-à-vis des institutions et de la gouvernance auraient accéléré les mesures prises à son encontre. Influence numérique vs pouvoir politique Cette affaire illustre la montée en puissance de l’influence digitale comme force d’opinion au Cameroun. Dans un pays où la liberté d’expression reste encadrée, l’irruption de voix alternatives sur Tik Tok, Facebook ou YouTube rebattrait les cartes de la communication politique. À quelques mois de la présidentielle, cette arrestation symbolique pourrait être interprétée comme un signe de crispation du pouvoir face à la contestation populaire – et parfois populiste – numérique. Que dit la loi camerounaise ? Le Cameroun ne dispose pas encore d’un cadre juridique spécifique aux influenceurs, mais plusieurs textes peuvent s’appliquer : Un tournant dans la guerre des récits ? L’affaire Hadja Hawa pose une question majeure : jusqu’où l’État peut-il encadrer les contenus numériques sans verser dans la sanction ? D’un côté, les autorités brandissent le risque de manipulation et de désinformation. De l’autre, la société civile et une partie de la jeunesse numérique dénoncent une volonté de museler les critiques, alors que les frustrations sociales (chômage, gouvernance, accès aux services) s’accumulent. L’influenceur a-t-il le droit de dire tout et n’importe quoi, au mépris de l’éthique ? À l’approche de l’échéance électorale de 2025, ce bras de fer entre pouvoir politique et influenceurs pourrait devenir un facteur de polarisation supplémentaire. L’image des personnalités visées par ces critiques en ligne en sort affaiblie, mais la répression de ces voix dissidentes pourrait aussi accroître leur audience. Il faut dire que l’affaire Hadja Hawa dépasse le simple cadre judiciaire. Elle marque un tournant dans la gestion des voix numériques contestataires en Afrique centrale. À la croisée de la politique, du droit et de l’influence, elle questionne les limites de la critique publique à l’ère des réseaux sociaux. Noël Ndong