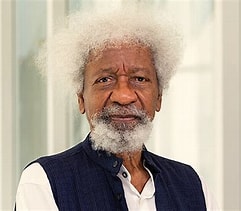

Wole Soyinka, un prix Nobel censuré : La peur américaine de la parole africaine

Une lecture politique du mépris postcolonial à travers l’affaire Wole Soyinka. L’annulation du visa américain de Wole Soyinka, prix Nobel de littérature et figure majeure de la pensée africaine contemporaine, dépasse la simple dimension administrative pour revêtir une portée politique et symbolique. Ce geste, apparemment anodin, traduit une forme de mépris institutionnalisé à l’égard de la parole critique issue du Sud global, et particulièrement de l’Afrique. À 91 ans, Wole Soyinka incarne bien plus qu’un écrivain : il est la conscience morale d’un continent en quête de dignité et d’autodétermination. Premier Africain à recevoir le prix Nobel de littérature en 1986, il a consacré son œuvre et sa vie à la défense de la liberté, à la dénonciation des régimes autoritaires et à la critique des structures postcoloniales de domination. Son engagement contre la dictature militaire au Nigeria et ses prises de position contre le racisme systémique en font une figure emblématique de la résistance intellectuelle. En ce sens, la décision de Washington ne saurait être lue comme une simple formalité consulaire, mais plutôt comme une tentative de marginalisation d’une voix africaine libre et dissidente. Cet épisode s’inscrit dans une longue histoire d’ambiguïtés diplomatiques et de rapports inégaux entre les États-Unis et les intellectuels du Sud. Depuis plusieurs décennies, les autorités américaines manifestent une méfiance persistante envers les penseurs critiques non occidentaux, particulièrement lorsque leurs discours remettent en cause l’hégémonie morale et politique de l’Occident. L’ère Trump, marquée par une montée du nationalisme et de la xénophobie, a accentué cette tendance, renforçant la perception selon laquelle la pensée africaine indépendante représente une menace symbolique pour l’ordre discursif dominant. Le paradoxe est patent : la nation qui se proclame gardienne de la liberté d’expression choisit d’exclure un écrivain dont l’œuvre illustre précisément cette valeur universelle. En refusant à Soyinka l’accès à son territoire, les États-Unis envoient un message clair – la liberté d’expression demeure conditionnelle lorsqu’elle émane d’ailleurs, surtout lorsqu’elle dénonce les hypocrisies de l’Occident. Pour l’Afrique, cette décision a une résonance particulière. Elle rappelle que la souveraineté intellectuelle constitue un champ de lutte aussi essentiel que la souveraineté politique. En définitive, en tentant de restreindre la mobilité d’un homme, Washington renforce paradoxalement la portée de sa parole : celle d’une liberté qui ne dépend ni des frontières ni des visas, mais du courage de penser contre le pouvoir.

Wole Soyinka, un prix Nobel censuré : La peur américaine de la parole africaine Read More »