Cameroun : Election des présidents de conseils régionaux – Le signal d’alarme venu du Sud

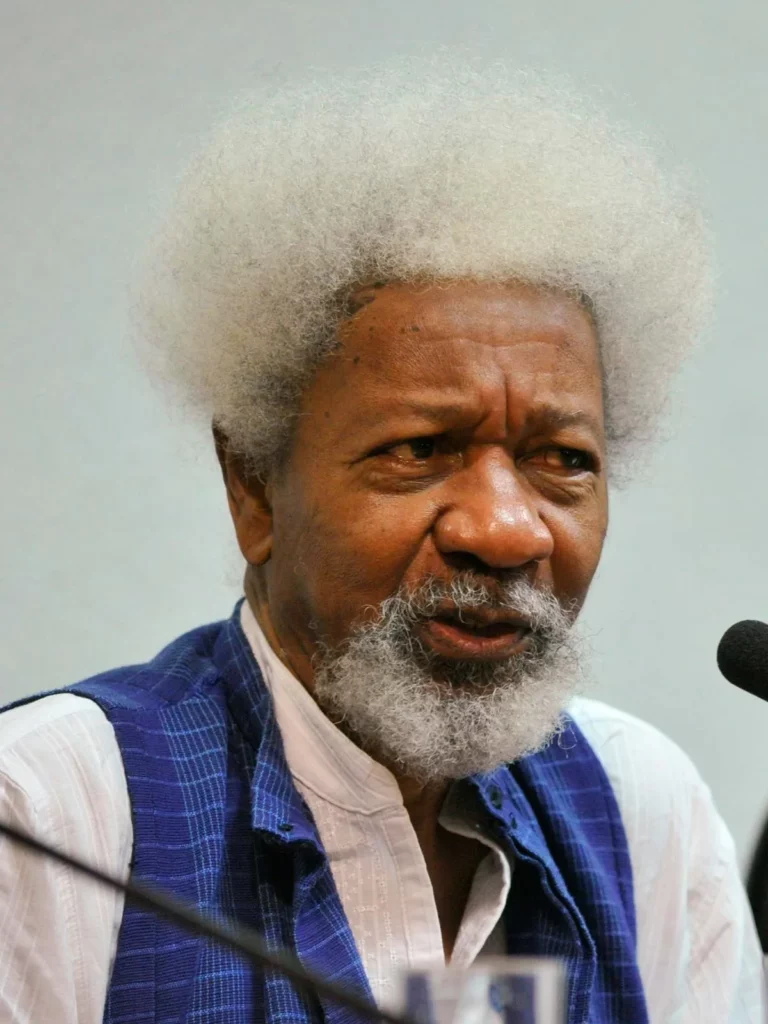

Les conseils de plein droit tenus le 16 décembre 2025 dans les dix régions du Cameroun, censés consacrer la stabilité institutionnelle et la discipline partisane, ont au contraire révélé de profondes fractures politiques. Entre reconductions massives, absence criante de femmes et de jeunes, et fronde spectaculaire dans la région du Sud, ces élections ouvrent une séquence politique lourde d’enseignements à quelques mois des municipales et législatives de 2026. Les conseils de plein droit se sont tenus simultanément le mardi 16 décembre 2025 dans les chefs-lieux des dix régions du Cameroun, avec pour mission principale la désignation des membres des exécutifs régionaux. À l’issue des travaux, sept (07) présidents sortants ont été reconduits, contre trois nouveaux élus. Une reconduction massive qui interroge le renouvellement politique Un premier constat s’impose : aucune femme, aucun jeune parmi les dix présidents de conseils régionaux. Plus préoccupant encore, la moyenne d’âge dépasse largement la soixantaine, traduisant une continuité politique assumée, mais en contradiction flagrante avec les discours officiels sur le renouvellement de la classe dirigeante. Ce tableau est d’autant plus saisissant qu’il s’inscrit dans une tendance plus large : La région du Sud : la rupture inattendue Contre toute attente, la région du Sud, fief politique et région d’origine du président Paul Biya, a été le théâtre de la plus grande surprise politique de ces conseils. Alors que le Comité central du RDPC avait déployé des émissaires dans toutes les régions afin de veiller au strict respect des consignes de vote, les conseillers régionaux du Sud ont ouvertement défié la hiérarchie du parti. En refusant de se soumettre aux directives imposant Antoine Bikoro comme candidat unique à sa propre succession, Éric Gervais Ndo et ses alliés ont infligé un camouflet sans précédent à l’appareil du parti. Le verdict des urnes est sans appel : 66 voix pour le candidat contestataire contre 22 pour le président sortant. Un acte politique fort, symptomatique d’une volonté de changement qui traverse désormais jusque dans les rangs du parti au pouvoir. (Eric Gervais Ndo, élu Président du Conseil régional du Sud) Un fossé grandissant entre le sommet du RDPC et la base militante Le vote du Sud met crûment en lumière le déphasage profond entre la direction centrale du RDPC et sa base militante. Là où le sommet privilégie la discipline, la continuité et le contrôle, la base exprime un ras-le-bol face à l’imposition systématique des candidatures. Ce désaveu public du Comité central ne peut plus être interprété comme un simple accident politique. Il s’agit d’une sonnette d’alarme, à quelques mois seulement des élections municipales et législatives prévues en 2026. Les directives présidentielles mises à l’épreuve (Pr Jacques Fame Ndongo, secrétaire à la communication du RDPC et Eric Gervais Ndo) Dans son discours de politique générale du 6 novembre 2025, prononcé lors de sa dernière prestation de serment, Paul Biya avait clairement affirmé que les femmes et les jeunes constitueraient la priorité de ce mandat. Or, les résultats issus des conseils de plein droit traduisent une réalité diamétralement opposée. Cette situation soulève une question centrale : le chef de l’État est-il en capacité de faire effectivement respecter ses orientations au sein de son propre parti ? L’incapacité du RDPC à traduire ces directives en actes concrets interroge la cohérence de l’action politique et fragilise la crédibilité du discours officiel. Décentralisation ou recentralisation du pouvoir ? Ces élections posent également un problème de fond dans un contexte de décentralisation constitutionnelle. Comment expliquer cette tendance persistante à la centralisation des décisions, à l’imposition des candidatures et à la marginalisation des dynamiques locales, alors même que les régions sont censées être des espaces d’autonomie politique ? Le cas du Sud montre que la décentralisation ne peut fonctionner sans une réelle prise en compte des aspirations locales et sans respect du libre choix des élus régionaux. Attentes, enjeux et défis à l’horizon 2026 Les conseils de plein droit de décembre 2025 laissent entrevoir plusieurs défis majeurs : Une séquence politique révélatrice L’élection des présidents de conseils régionaux n’aura pas seulement servi à renouveler des exécutifs locaux. Elle aura surtout révélé les tensions internes, les contradictions du système politique et l’aspiration croissante au changement. Le vote du Sud restera comme un marqueur fort de cette séquence : celui d’une base militante qui ose désormais dire non. Reste à savoir si ce message sera entendu ou ignoré, au risque d’un divorce politique plus profond à l’approche des échéances électorales de 2026. Simon Emmanuel Minyem