Formule 1 : le Rwanda accélère et vise un Grand Prix africain dès 2029

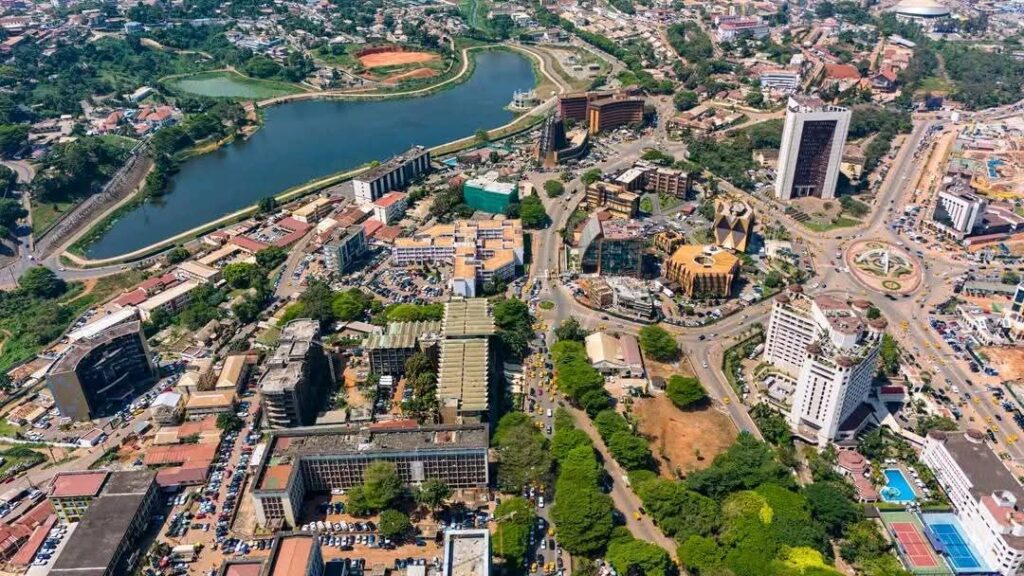

Le retour de la Formule 1 en Afrique, longtemps cantonné au rang de vœu pieux, prend une tournure concrète. Le Rwanda s’affirme désormais comme un candidat sérieux pour accueillir un Grand Prix à l’horizon 2029, avec une ambition qui dépasse largement la seule organisation d’une course automobile. Dans un entretien accordé à The Athletic, Jean-Guy Afrika, directeur général du Rwanda Development Board, a confirmé que les discussions avec la Formule 1 progressent rapidement. « Nous sommes en lice pour éventuellement organiser un événement de Formule 1 ici en 2029 », a-t-il déclaré, évoquant un projet structurant pensé comme un levier de transformation urbaine et économique. Un projet urbain et économique global La stratégie rwandaise repose sur une vision intégrée. Le futur Grand Prix serait adossé au développement d’un nouvel écosystème urbain autour de l’aéroport, combinant infrastructures de transport, hôtellerie, loisirs et espaces d’affaires.« Nous voulons utiliser l’aéroport comme une opportunité pour développer pratiquement une toute nouvelle ville », explique Jean-Guy Afrika. Dans cette optique, la construction du circuit ferait partie d’un ensemble plus large incluant zones de divertissement, centres de congrès et équipements touristiques. Le dirigeant insiste sur la nature particulière de la Formule 1 : « En F1, les gens viennent avant tout pour le divertissement. C’est un événement d’une semaine. » Un format qui, selon Kigali, s’intègre parfaitement à la stratégie nationale de montée en gamme du tourisme et d’attractivité des investissements. Bien plus qu’un simple week-end de course Au-delà du Grand Prix lui-même, le Rwanda voit dans la Formule 1 un outil d’influence économique et diplomatique. « C’est un sport fréquenté par des PDG internationaux, des entrepreneurs de la tech, des personnes à très hauts revenus », souligne Jean-Guy Afrika. « Il est beaucoup plus ciblé. » Le pays ne ferme pas la porte à l’accueil de championnats supports comme la Formule 2 ou la Formule 3, mais l’enjeu est plus large : positionner le Rwanda comme une plateforme africaine du sport-business, de l’innovation et des grands événements mondiaux. « Restez attentifs, car il pourrait y avoir de belles surprises dans un avenir proche », glisse-t-il. Une Afrique toujours absente de la grille La Formule 1 n’a plus couru en Afrique depuis 1993, lors du dernier Grand Prix d’Afrique du Sud à Kyalami. Depuis, le championnat s’est mondialisé, multipliant les courses au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique, tout en laissant de côté un continent de plus de 1,4 milliard d’habitants. Cette absence est de plus en plus critiquée, y compris au sein du paddock. Des figures comme Lewis Hamilton plaident ouvertement pour un retour en Afrique, estimant qu’un championnat « mondial » ne peut durablement ignorer un continent entier. Rwanda–Afrique du Sud : duel à venir ? Si Kigali avance ses pions avec méthode et discrétion, l’Afrique du Sud reste en embuscade. Le circuit de Kyalami, rénové et homologué, nourrit toujours l’espoir d’un retour historique. La bataille pour le premier Grand Prix africain de l’ère moderne de la F1 semble donc ouverte. Avec une vision à long terme, un calendrier assumé et un projet adossé au développement économique, le Rwanda entend toutefois changer la donne. Si le pari aboutit, 2029 pourrait marquer non seulement le retour de la Formule 1 en Afrique, mais aussi l’entrée du continent dans une nouvelle géographie du sport automobile mondial.

Formule 1 : le Rwanda accélère et vise un Grand Prix africain dès 2029 Read More »