Diplomatie : le Cameroun pris dans le grand recentrage « America First » de Donald Trump

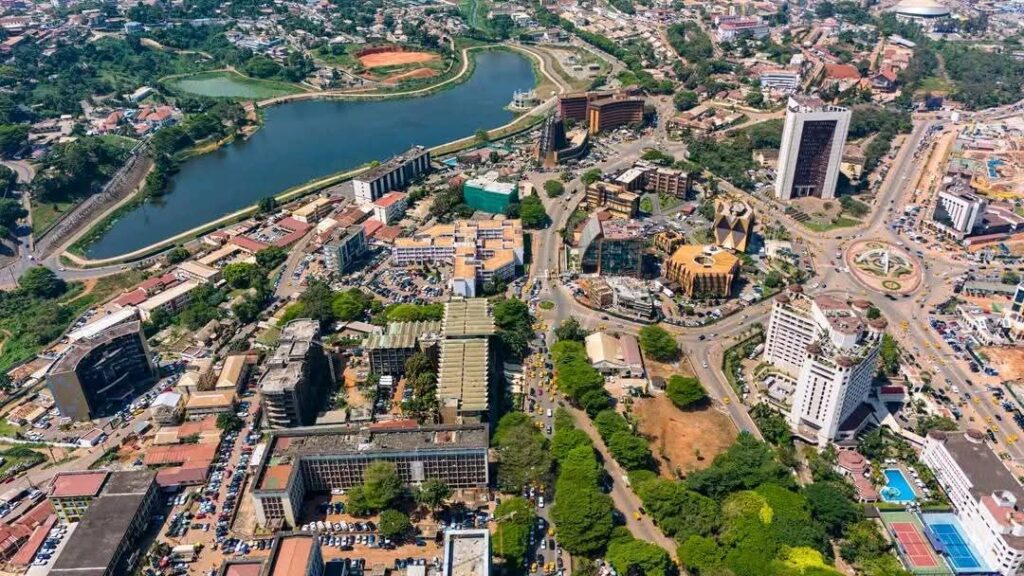

Le Cameroun figure parmi les treize pays africains touchés par le rappel prochain de diplomates américains décidé par l’administration Trump II, dans un vaste mouvement de recomposition de la politique étrangère des États-Unis. Selon des informations concordantes révélées par Politico et précisées par The Guardian, les chefs de mission d’au moins 29 pays ont été informés que leurs fonctions prendront fin en janvier 2026, marquant une nouvelle étape du recentrage diplomatique voulu par Donald Trump autour de la doctrine « America First ». D’après deux responsables du département d’État cités anonymement par The Guardian, les notifications ont commencé à être envoyées la semaine dernière. Les diplomates concernés sont majoritairement des diplomates de carrière, nommés sous l’administration de Joe Biden et ayant survécu à une première vague d’évictions au début du second mandat de Donald Trump, laquelle ciblait surtout des profils politiques. La chaîne Africanews précise que le département d’État a confirmé le principe de ce remaniement, tout en le qualifiant de « processus standard », rappelant qu’« un ambassadeur est un représentant personnel du président ». Au Cameroun, cette décision concerne directement Christopher J. Lamora, ambassadeur des États-Unis à Yaoundé depuis 2022. Diplomate chevronné, spécialiste reconnu des affaires africaines, il cumule près de trente ans d’expérience sur le continent. Nommé par Joe Biden en avril 2021, confirmé par le Sénat en décembre de la même année, il incarnait une diplomatie américaine fondée sur la continuité : coopération sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, appui sanitaire, gouvernance démocratique et partenariats économiques. Lors de sa prise de fonctions, Christopher J. Lamora soulignait le caractère symbolique de son retour au Cameroun, pays où sa carrière diplomatique avait débuté à Douala au début des années 1990. Son rappel marque ainsi la fin d’un cycle, celui d’une politique africaine américaine cherchant à conjuguer stabilité, multilatéralisme et influence douce, dans un contexte de concurrence accrue avec la Chine et la Russie. Le département d’État précise que les diplomates rappelés conserveront leur statut et pourront être réaffectés à Washington ou à d’autres postes. Mais l’enjeu dépasse les simples trajectoires individuelles. Les futurs ambassadeurs devraient être choisis parmi des profils jugés pleinement alignés avec la vision de Donald Trump, traduisant une volonté assumée de reprise en main politique de la diplomatie américaine. Pour Yaoundé, ce changement ouvre une phase d’incertitude maîtrisée. Le Cameroun reste un partenaire stratégique des États-Unis en Afrique centrale, mais devra composer avec une diplomatie américaine plus transactionnelle, davantage centrée sur les intérêts sécuritaires, économiques et migratoires de Washington. Dans un contexte post-électoral sensible et de recomposition géopolitique régionale, ce remaniement illustre une tendance lourde : l’Afrique demeure un théâtre stratégique majeur, mais de plus en plus abordé à travers le prisme des priorités nationales américaines, plutôt que celui du partenariat de long terme.

Diplomatie : le Cameroun pris dans le grand recentrage « America First » de Donald Trump Read More »