Dette africaine : l’Afrique centrale en première ligne, le Cameroun sous surveillance

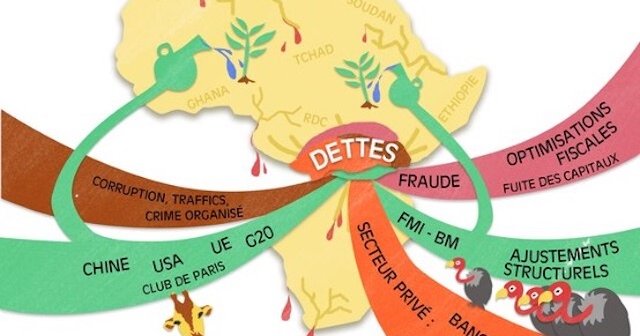

Pressions budgétaires, vulnérabilités structurelles et urgence de réformes financières. La crise de la dette publique africaine se manifeste avec une intensité particulière en Afrique centrale, une région où plusieurs États, dont le Cameroun, doivent composer avec des marges budgétaires de plus en plus étroites. Longtemps considérée comme relativement préservée, la zone fait désormais face à une accumulation de risques liés à l’endettement, dans un contexte de ralentissement économique, d’insécurité persistante et de besoins sociaux croissants. Au Cameroun, le niveau d’endettement reste officiellement jugé soutenable par les institutions financières internationales. Toutefois, la pression exercée par le service de la dette s’intensifie. Une part croissante des recettes publiques est consacrée au remboursement des échéances, limitant les capacités de financement des secteurs clés comme la santé, l’éducation et les infrastructures. La diversification progressive des sources de financement, notamment via des emprunts commerciaux et semi-concessionnels, accroît également l’exposition du pays aux risques de refinancement et aux variations des taux d’intérêt. La situation est plus critique dans certains pays voisins. En République du Congo, bien que le ratio dette/PIB ait reculé à 93,6 % en 2024, le poids du service de la dette reste considérable, absorbant près de la moitié des recettes budgétaires. Le Gabon et la Guinée équatoriale demeurent fortement dépendants des revenus pétroliers, les rendant vulnérables aux chocs exogènes. Le Tchad et la République centrafricaine, quant à eux, subissent les effets conjugués de l’instabilité sécuritaire et de la faiblesse de leurs bases fiscales. Cette fragilité régionale s’inscrit dans une dynamique continentale alarmante. Selon Clever Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), le stock de la dette extérieure du continent a atteint environ 1 860 milliards de dollars en 2024, contre près de 1 000 milliards moins de dix ans auparavant. Plus de vingt pays africains sont aujourd’hui en situation de surendettement ou exposés à un risque élevé de défaut. Les créanciers des États africains sont multiples : institutions multilatérales telles que la Banque mondiale, le FMI et la BAD, partenaires bilatéraux comme la Chine, mais aussi investisseurs privés sur les marchés internationaux. Ces derniers, de plus en plus sollicités, renchérissent le coût de la dette et réduisent la flexibilité budgétaire. Face à cette spirale, un groupe d’experts réunis sous l’égide du G20 a récemment plaidé pour un allègement coordonné de la dette africaine et une augmentation des investissements productifs. Pour Clever Gatete, « l’Afrique ne traverse pas seulement une crise de la dette, mais une crise du développement ». Pour l’Afrique centrale et le Cameroun, l’enjeu est désormais stratégique : transformer la gestion de la dette en levier de développement, sous peine de voir la stabilité économique et sociale durablement fragilisée.

Dette africaine : l’Afrique centrale en première ligne, le Cameroun sous surveillance Read More »