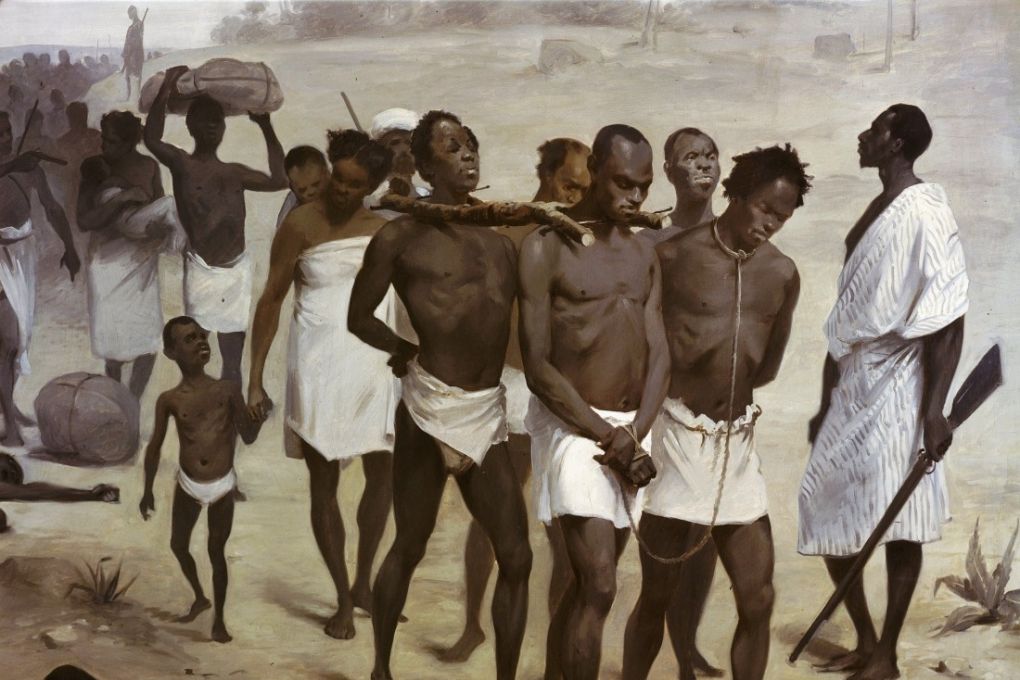

Golfe de Guinée : la blessure historique de l’esclavage et ses répercussions géopolitiques – le cas révélateur du Cameroun

Le Golfe de Guinée, aujourd’hui épicentre des enjeux énergétiques et sécuritaires de l’Afrique atlantique, demeure marqué par une blessure historique : celle du commerce transatlantique des esclaves.