Cameroun : l’avertissement sévère de l’ONU après le scrutin contesté

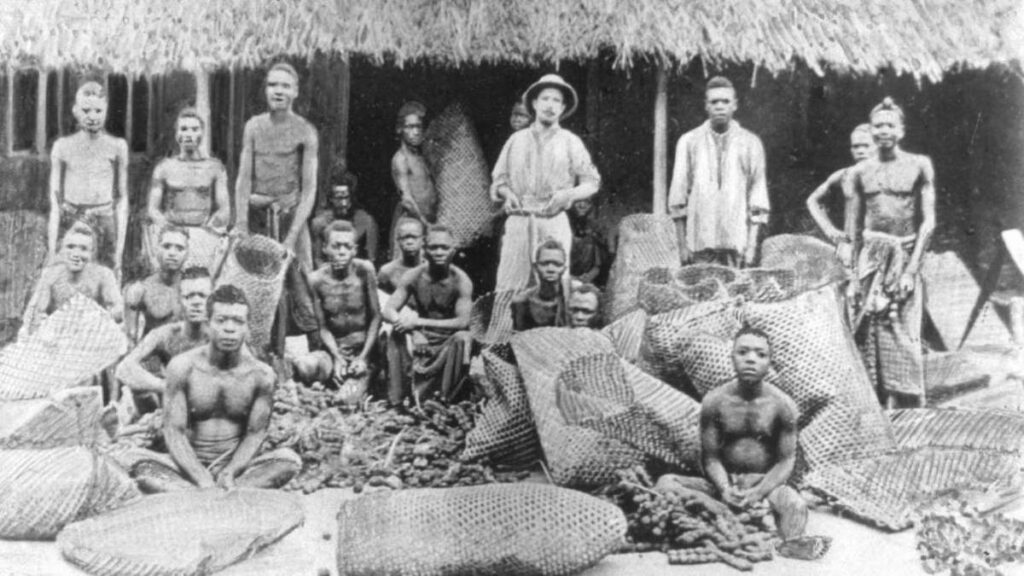

Entre décès en détention, répression et tensions régionales, Yaoundé fait face à son plus sérieux test de gouvernance depuis une décennie.

Cameroun : l’avertissement sévère de l’ONU après le scrutin contesté Read More »