Centrafrique : Wagner en arbitre sécuritaire d’un scrutin sous haute tension

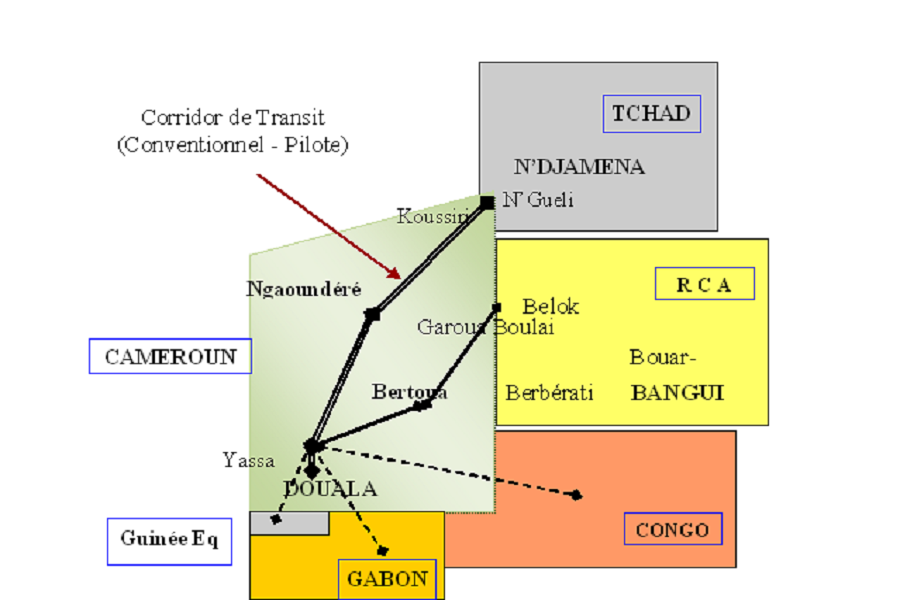

Entre promesse de paix électorale, dépendance militaire et zone grise géopolitique À l’approche d’un triple scrutin décisif – présidentielle, législatives et élections locales – la République centrafricaine s’apprête à voter sous la surveillance étroite des paramilitaires russes liés au groupe Wagner. Ces derniers se disent prêts à garantir des élections « pacifiques », tout en affirmant leur capacité à repousser toute tentative de déstabilisation. Une déclaration lourde de sens dans un pays où la sécurité électorale demeure un enjeu existentiel. Dans une réponse écrite à l’AFP, Alexander Ivanov, représentant des paramilitaires russes en Centrafrique, assure que les « spécialistes russes » prennent leur mission « très au sérieux ». Selon lui, le contexte sécuritaire permettrait, à ce stade, d’envisager un scrutin sans violences majeures. Mais derrière ce discours rassurant se dessine une réalité plus complexe : la centralité d’un acteur militaire étranger dans l’organisation implicite de la sécurité d’un processus démocratique national. Présents en Centrafrique depuis 2017, à la demande du président Faustin-Archange Touadéra, les combattants de Wagner ont profondément redéfini l’architecture sécuritaire du pays. Initialement déployés pour appuyer une armée nationale affaiblie et fragmentée, ils ont joué un rôle clé lors de la crise post-électorale de 2020, en repoussant, aux côtés de forces rwandaises, une coalition de groupes armés menaçant Bangui. Depuis, leur influence dépasse le strict cadre militaire. Cette présence s’accompagne toutefois de controverses majeures. De nombreuses organisations internationales accusent les paramilitaires de Wagner d’avoir commis de graves violations des droits humains – exécutions sommaires, tortures, disparitions – en Centrafrique comme ailleurs. Alexander Ivanov, lui-même sous sanctions américaines et européennes, affirme représenter une entité distincte, l’OUIS, tout en reconnaissant employer des combattants « très expérimentés » issus de Wagner. Une distinction jugée largement formelle par les chancelleries occidentales. Sur le terrain, la sécurité reste inégale. Ivanov reconnaît l’existence de zones frontalières instables, où des groupes rebelles demeurent actifs, justifiant un état d’alerte maximal des forces centrafricaines appuyées par les Russes. Dans ce contexte, le président sortant Faustin-Archange Touadéra, 68 ans, candidat à un troisième mandat, apparaît comme le grand favori, porté par un discours axé sur le retour progressif à la stabilité. Mais au-delà du scrutin immédiat, une question stratégique se pose : qui garantit réellement la souveraineté sécuritaire de la Centrafrique ? Depuis la mort d’Evguéni Prigojine en 2023, Moscou cherche à restructurer son dispositif africain via Africa Corps, sous tutelle plus directe du ministère russe de la Défense. Ivanov évite soigneusement le sujet, signe d’une transition encore opaque. Ainsi, si Wagner promet des élections « pacifiques », le scrutin centrafricain illustre surtout une réalité troublante : celle d’un État dont la stabilité démocratique repose, en grande partie, sur des forces armées étrangères, au cœur d’un jeu géopolitique qui dépasse largement les urnes.

Centrafrique : Wagner en arbitre sécuritaire d’un scrutin sous haute tension Read More »