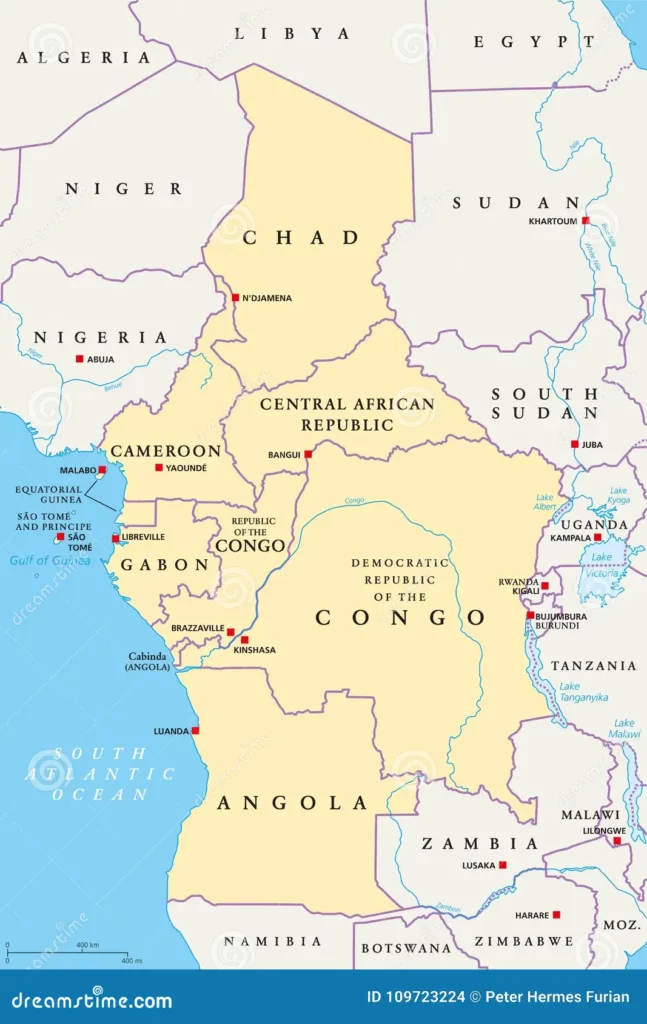

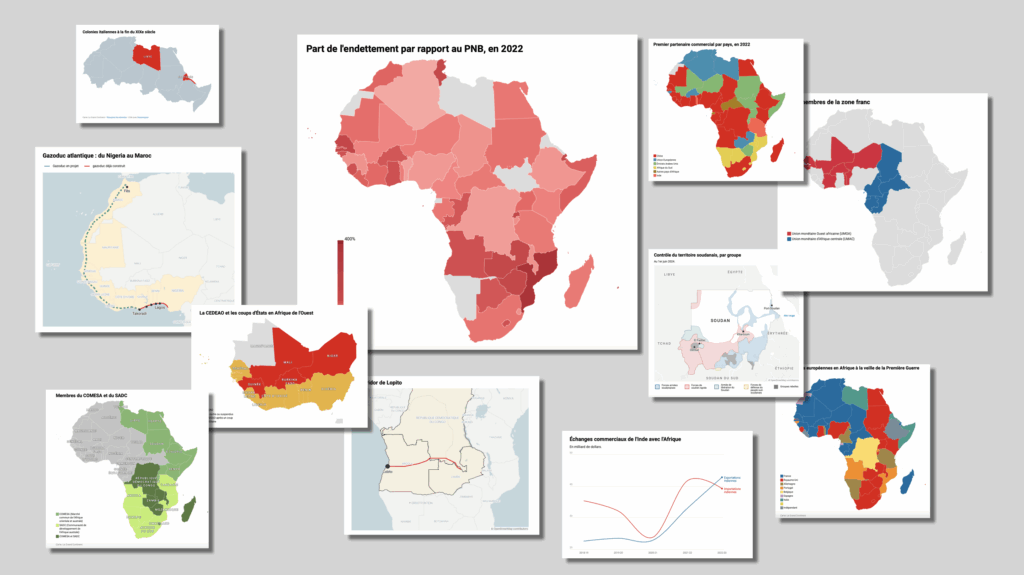

Centrafrique : Touadéra consolide le pouvoir, Moscou consolide l’influence

Réélu avec 76,15 %, le président centrafricain s’appuie sur les gains sécuritaires et un réalignement stratégique vers la Russie pour inscrire son troisième mandat dans la durée.

Centrafrique : Touadéra consolide le pouvoir, Moscou consolide l’influence Read More »