Corruption : l’Afrique subsaharienne, région la moins bien classée

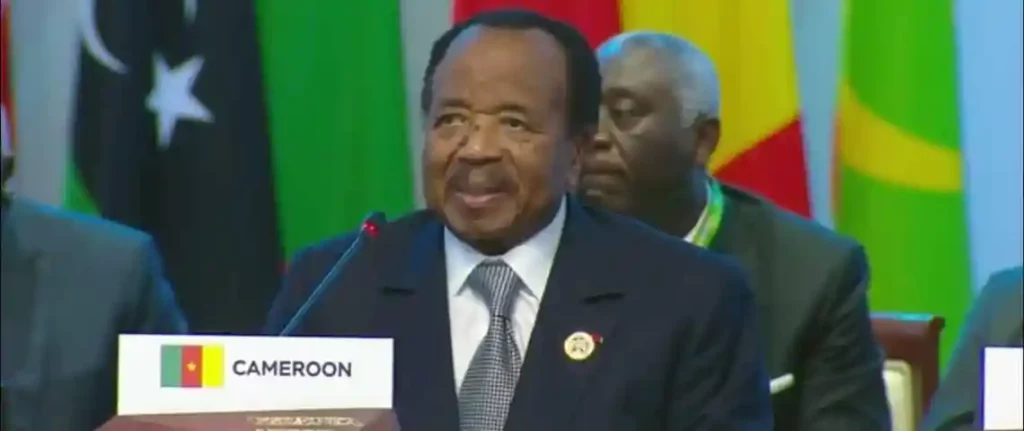

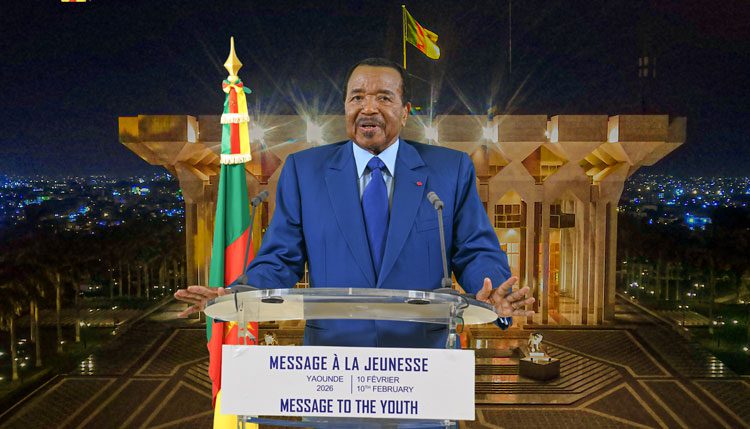

Selon l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2025 publié par Transparency International, l’Afrique subsaharienne demeure la région la moins bien classée au monde. En Afrique centrale, les écarts restent marqués, avec des scores globalement faibles traduisant des défis persistants en matière de gouvernance, de transparence et d’État de droit. Classement des pays d’Afrique centrale – IPC 2025 Tendances régionales Le Rwanda demeure l’exception régionale, avec des mécanismes de contrôle plus stricts et une répression active des pratiques illicites. À l’inverse, la majorité des États d’Afrique centrale cumulent faiblesse institutionnelle, dépendance aux ressources extractives et instabilité sécuritaire. Les pays confrontés à des conflits prolongés — notamment la République centrafricaine et la République démocratique du Congo — enregistrent des scores particulièrement bas, la corruption y étant souvent liée aux secteurs de la défense, des ressources minières et de l’aide internationale. Un défi structurel Dans l’ensemble, l’Afrique centrale reste l’une des sous-régions les plus fragiles en matière de gouvernance. Les écarts entre textes juridiques et application effective, la faiblesse des institutions de contrôle et l’opacité budgétaire expliquent ces performances limitées. À l’horizon 2030, l’amélioration du classement passera par le renforcement de l’indépendance judiciaire, la protection des médias, la digitalisation des finances publiques et une volonté politique affirmée. Sans ces leviers, la sous-région risque de voir perdurer un cercle vicieux où corruption et sous-développement s’alimentent mutuellement.

Corruption : l’Afrique subsaharienne, région la moins bien classée Read More »