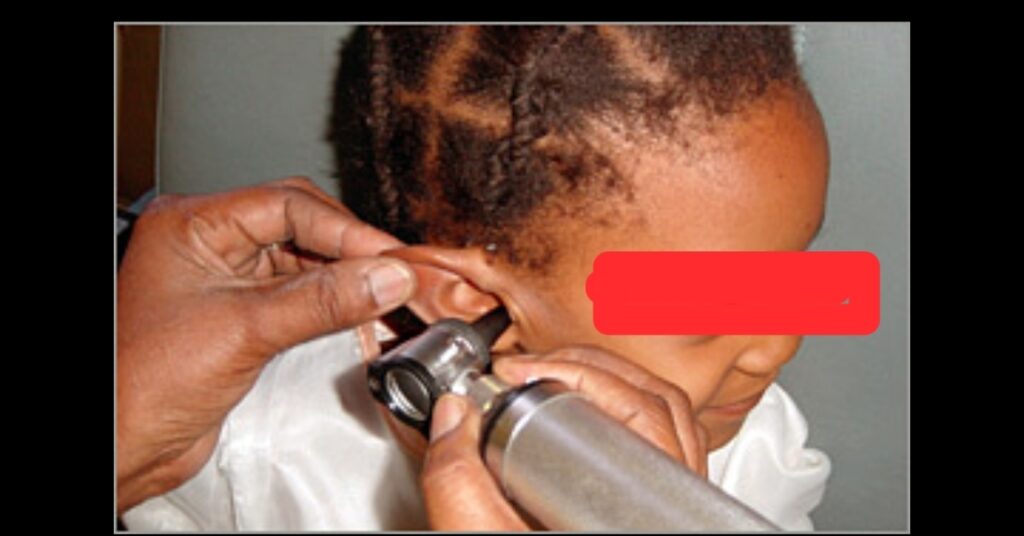

Crise de l’audition au Cameroun : un enjeu de sécurité humaine au cœur des fragilités sanitaires africaines

Longtemps reléguée au rang de problématique médicale secondaire, la déficience auditive s’impose désormais comme un enjeu de sécurité humaine et de gouvernance sanitaire.