Cameroun-France : Une guerre informationnelle en pleine tension post-électorale

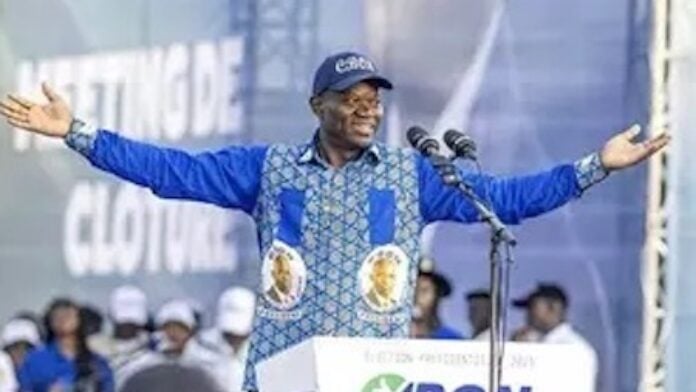

Alors que le Cameroun attend la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle, une fausse alerte d’évacuation diffusée sur les réseaux sociaux et attribuée à tort à l’ambassade de France a embrasé la sphère numérique. Derrière ce qui pourrait sembler être une simple rumeur se dessine un pattern inquiétant de désinformation ciblée, révélateur de tensions politiques internes mais aussi de dynamiques géostratégiques régionales. Une fausse alerte virale, une ambassade ciblée Depuis mardi, un communiqué falsifié, prétendument émis par l’ambassade de France au Cameroun, appelle les ressortissants français à quitter le pays dans un délai de 72 heures. Diffusé sur WhatsApp, Facebook et TikTok, le faux message a cumulé plus de 500 000 vues sur la seule plateforme TikTok. Il fait explicitement référence à une supposée insécurité générée par les tensions entourant les résultats électoraux. L’ambassade de France a rapidement réagi sur son compte officiel Facebook : « Ces faux comptes ne constituent pas, comme ils le prétendent, des communiqués officiels (…). Il s’agit d’une fausse information à visée malveillante », peut-on lire dans un communiqué officiel publié mardi soir. Désinformation politique ou ingérence stratégique ? Cette tentative de manipulation de l’opinion intervient dans un climat tendu. Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre de la Communication et candidat autoproclamé vainqueur de l’élection présidentielle, a vu ses partisans manifester dans plusieurs grandes villes (Douala, Yaoundé, Garoua), dénonçant une fraude électorale présumée. Le gouvernement camerounais, pour sa part, appelle au calme. Selon un analyste en sécurité régionale, « ce type de désinformation vise à amplifier les perceptions d’instabilité, à saper la crédibilité de l’État et à présenter les puissances étrangères comme en perte de confiance envers le pays. C’est une forme moderne de guerre hybride ». Un schéma qui se répète en Afrique francophone Ce n’est pas un cas isolé. En mai 2025, une infox similaire a visé l’ambassade de France en Côte d’Ivoire, prétendant qu’elle appelait ses ressortissants à quitter le territoire ivoirien, en plein débat sur la réforme constitutionnelle. Ce type de campagne suit une logique : fragiliser les liens diplomatiques entre Paris et ses partenaires africains, dans un contexte où la présence française est de plus en plus contestée dans plusieurs pays du Sahel et d’Afrique centrale. Impacts sécuritaires et économiques : une équation à plusieurs inconnues Outre l’impact sur l’opinion publique, ces manœuvres ont des conséquences concrètes sur l’environnement sécuritaire et les investissements étrangers. La seule rumeur d’évacuation peut suffire à créer un effet domino : retrait d’investissements, ralentissement des opérations logistiques, désorganisation d’ONG internationales. « Dans un pays comme le Cameroun, où l’équilibre entre sécurité et développement économique reste fragile, ce type de désinformation peut faire vaciller des secteurs entiers, du BTP aux télécommunications », estime une source proche d’une Chambre de commerce européenne. Une guerre cognitive en toile de fond Le cas camerounais illustre les enjeux de guerre cognitive dans les États à forte vulnérabilité informationnelle. Les campagnes de désinformation – qu’elles soient pilotées par des acteurs internes ou des puissances étrangères – cherchent à influer sur la perception, la confiance institutionnelle et le climat sécuritaire. Dans cette optique, la vigilance numérique devient un enjeu stratégique, au même titre que la surveillance des frontières ou la lutte contre le terrorisme. « Les ambassades ne sont plus seulement des cibles diplomatiques : elles sont devenues des marqueurs symboliques de la stabilité ou de l’instabilité. Les attaquer, même virtuellement, c’est s’attaquer à l’architecture internationale du pays », conclut Véronique L. une chercheuse en intelligence économique à l’Université de Genève. Ce nouvel épisode de désinformation au Cameroun confirme une tendance régionale : les fausses alertes diplomatiques sont devenues des armes d’influence dans des contextes électoraux et géopolitiques inflammables. Alors que le pays retient son souffle avant la proclamation officielle des résultats, la guerre ne se joue pas seulement dans la rue, mais aussi – et peut-être surtout – dans les espaces numériques. Encadré – Les chiffres clés :

Cameroun-France : Une guerre informationnelle en pleine tension post-électorale Read More »