Forum Russie–Afrique au Caire : l’Afrique du Sud global à l’épreuve de la recomposition géopolitique mondiale

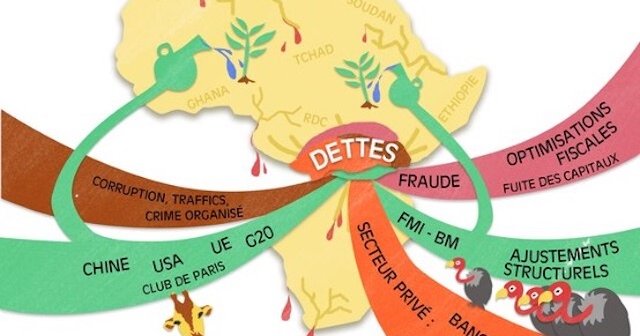

Entre quête de souveraineté stratégique, sécurité collective et réalités économiques, Moscou et les capitales africaines ajustent leurs lignes. Réunis les 19 et 20 décembre au Caire (Egypte) pour la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie–Afrique, plus de cinquante délégations africaines ont livré un message clair : le continent entend peser davantage dans la gouvernance mondiale. Six ans après le sommet fondateur de Sotchi (2019), et dans un contexte de fragmentation accélérée de l’ordre international, cette rencontre marque une étape symbolique dans la maturation d’un partenariat inscrit dans la dynamique du Sud global. Pour la première fois organisée sur le sol africain, la conférence a cristallisé une revendication ancienne mais désormais assumée. « La voix de l’Afrique doit être influente et déterminante dans l’élaboration des grandes décisions mondiales », a martelé le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, rappelant les exigences de l’Union africaine issues du consensus d’Ezulwini : deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l’ONU et une représentation renforcée dans les institutions financières internationales. Une convergence politique assumée (Sergueï Lavrov, Ministre russe des Affaires étrangères ) Du côté russe, le discours s’inscrit dans une continuité stratégique. Le patron de la diplomatie , Sergueï Lavrov a réaffirmé l’engagement de Moscou à soutenir la stabilité et la sécurité du continent, qualifiées de « conditions essentielles du développement durable ». La Russie se positionne ainsi comme un partenaire favorable à un multilatéralisme rééquilibré, dénonçant les séquelles du colonialisme et les ingérences extérieures jugées contre-productives. Cette convergence politique trouve un écho particulier dans plusieurs régions africaines confrontées à l’insécurité chronique. Moscou demeure le premier fournisseur d’armes du continent, représentant 21 % des importations africaines d’armements entre 2020 et 2024, selon le SIPRI [Stockholm International Peace Research Institute, un Institut international indépendant dédié à la recherche sur les conflits, les armements, le contrôle des armements et le désarmement], et multiplie les accords sécuritaires, notamment au Sahel, où les forces russes ont partiellement remplacé les contingents occidentaux. Le paradoxe économique russe en Afrique Mais derrière l’affichage politique, la réalité économique révèle un contraste frappant. Les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique ont atteint 24 à 28 milliards de dollars en 2024, un volume modeste comparé aux 355 milliards de dollars de l’Union européenne ou aux 296 milliards de la Chine. De surcroît, près de 90 % de ces échanges concernent les exportations russes, dominées par les hydrocarbures, les céréales – notamment le blé – et les produits métallurgiques, principalement à destination de l’Afrique du Nord. Les investissements directs russes restent marginaux, et de nombreux projets annoncés ces dernières années n’ont pas vu le jour, freinés par les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine et par des contraintes financières internes. « Ce partenariat est encore jeune ; il faut lui laisser le temps de grandir », a relativisé le chef de la diplomatie rwandais, Olivier Nduhungirehe, soulignant la nécessité de passer des intentions aux mécanismes opérationnels. Sécurité régionale et souveraineté africaine La conférence du Caire a également servi de plateforme à des rapprochements régionaux structurants. En marge des travaux, la CEDEAO et la Russie ont affiché leur volonté d’intensifier leur coopération sécuritaire face à l’expansion des groupes armés et aux fragilités institutionnelles en Afrique de l’Ouest. Partage de renseignement, formation des forces de sécurité, sécurisation des processus électoraux : autant de leviers évoqués pour stabiliser une région stratégique. Dans le même temps, Moscou a confirmé sa ligne diplomatique stricte : seuls les États souverains reconnus participent aux forums Afrique–Russie. Ce choix, assumé, vise à éviter les contentieux politiques et à préserver la lisibilité stratégique des partenariats, une approche largement soutenue par les capitales africaines soucieuses d’efficacité. Un partenariat à l’épreuve du réel Au-delà des discours, le Forum du Caire illustre une recomposition géostratégique en cours. L’Afrique, forte de son poids démographique et de ses ressources, entend diversifier ses alliances sans s’aligner. Pour la Russie, le continent représente à la fois un espace d’influence diplomatique, un levier géopolitique face à l’Occident et un marché encore largement sous-exploité. Reste un défi majeur : transformer une convergence idéologique et sécuritaire en un partenariat économique structurant, capable de soutenir l’Agenda 2063 de l’Union africaine. À défaut, la relation russo-africaine risque de demeurer asymétrique, puissante sur le plan symbolique, mais limitée dans sa portée développementale.